インターネットで調べものをしたり、動画を見たりするたびに、あなたのスマホやパソコンは“どこか”にデータを送っています。

では、その「送り方」って、どうなっているのでしょうか?

この記事では、通信が正しく相手に届くための仕組み「ルーティング」について、ナビアプリを例にしながら、やさしく解説します。

ルーティングとは?ざっくり言うと“データの道案内”

ネットワークの世界では、「データをどこへ届けるか」がとても重要です。

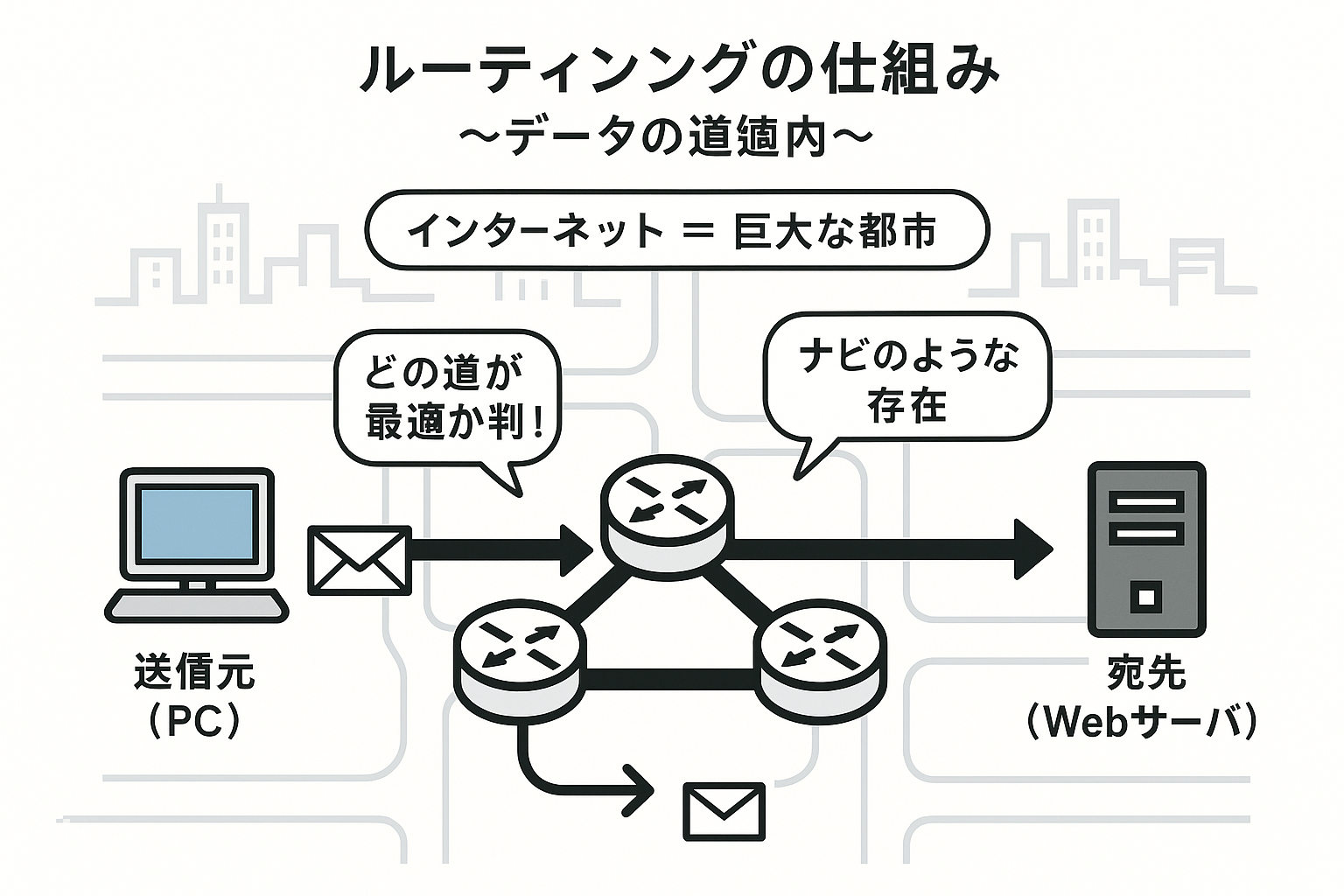

インターネットは、無数の道が交差する巨大な都市のようなもの。

データはその中を移動する“手紙”や“荷物”のような存在です。

これらのデータを正しい場所へ届けるためには、どの道を通るべきかを示す“案内役”が必要です。

この役割を果たすのが「ルーティング」です。

ルーティングとは、データが通るべきルート(経路)を決める仕組みのこと。

イメージとしては、ナビアプリで目的地を入力すると、最適な道を選んでくれるのと同じです。

データも、宛先のIPアドレスを目指して、効率の良いルートをたどっていきます。

図1:ルーティングのイメージ図

ルーターの役割とは?“ネットワークの交差点”で道を決める

ルーティングを実際に行うのが「ルーター」という機器です。

ルーターは、ネットワークの“交差点”のような存在。さまざまな道(ネットワーク)が集まる場所にあり、通ってくるデータが「どこへ向かうべきか」を判断して、適切な出口へと振り分けます。

たとえば、あなたがスマホでYouTubeを見ようとすると、そのリクエストにはYouTubeのIPアドレスが書かれています。

ルーターはこの宛先を見て、「このデータはこの道から送ろう」と判断し、目的地へと導くのです。

つまりルーターは、交通整理をする“賢い交差点”のような存在ともいえます。

どうやって経路が決まる?ルーティングテーブルがカギ

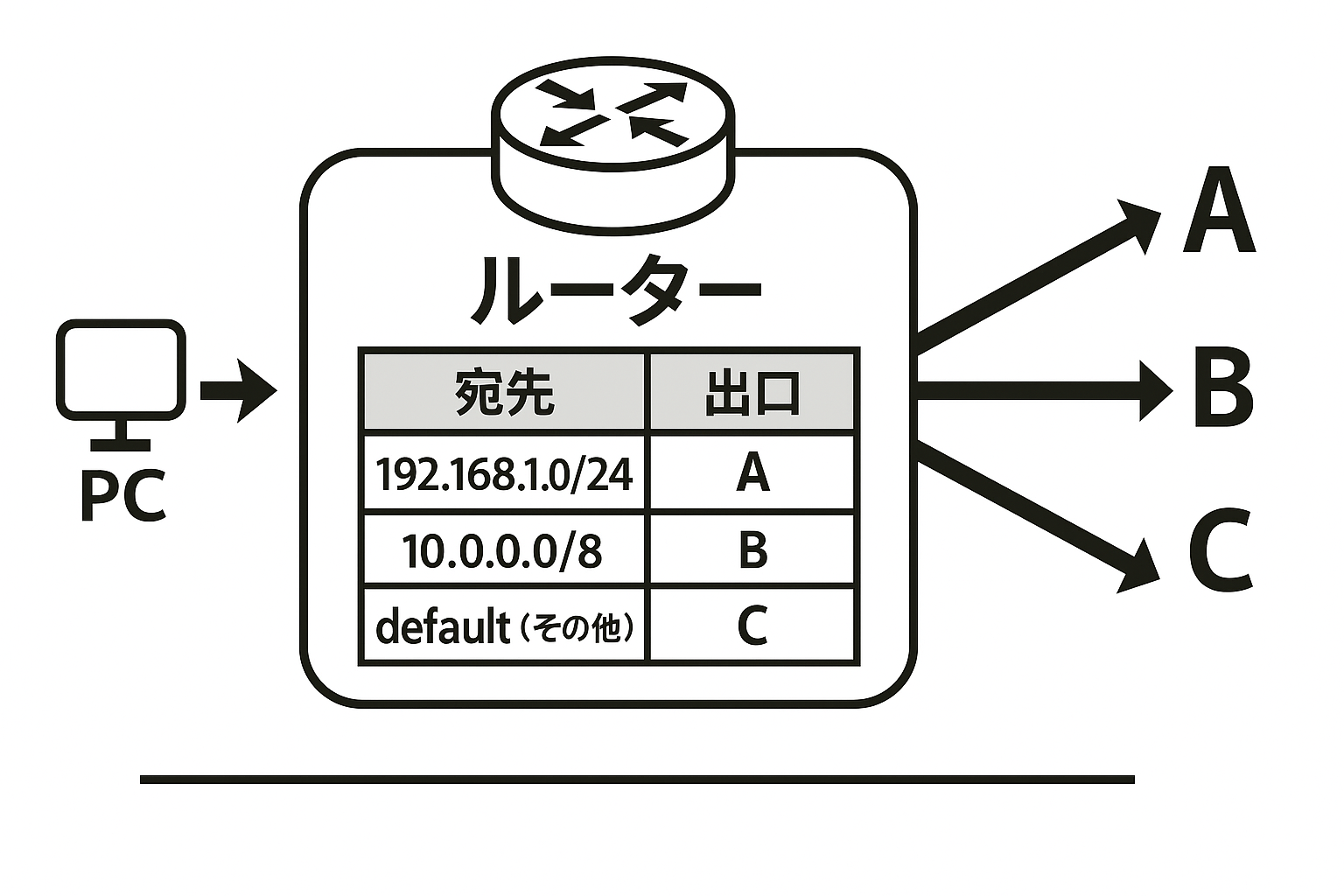

ルーターがどの道を選ぶか判断するとき、参考にするのが「ルーティングテーブル(経路表)」です。

これは、目的地ごとに「どの経路(出口)を通るべきか」をまとめた地図のようなもの。

たとえば、「192.168.1.0/24のネットワークへはこのインターフェースを通る」「それ以外はデフォルトゲートウェイへ」といった情報が記録されています。

ルーターは、データに記されたIPアドレスを見て、ルーティングテーブルと照らし合わせ、最適なルートを選びます。

この仕組みがあるからこそ、データは迷子になることなく目的地にたどり着けるのです。

図2:ルーティングテーブルの構成イメージ(目的地IPと経路の対応表)

静的ルーティングと動的ルーティングの違いとは?

ルーティングの方法には、大きく分けて「静的ルーティング」と「動的ルーティング」があります。

静的ルーティング:手動で決める一本道の案内

静的ルーティングは、人が手作業でルートを設定する方法です。

スタティックルート(Static route)と呼びます。

通る道が決まっているため、シンプルなネットワークで使われます。

イメージとしては、一本道の田舎道でナビするようなものです。

動的ルーティング:自動で最適な道を選ぶ賢いナビ

動的ルーティングは、ネットワークの状態を見ながら、自動で最適なルートを選ぶ仕組みです。

渋滞や事故を避けて道を選び直すナビアプリに似ています。

特に、複雑な企業ネットワークやインターネット全体では、この方法が主流です。

代表的なプロトコルには以下のようなものがあります:

- RIP(Routing Information Protocol):シンプルで小規模ネットワーク向き

- OSPF(Open Shortest Path First):階層的な設計が可能で、大規模ネットワークに対応

- BGP(Border Gateway Protocol):インターネット全体のルーティングを担う重要なプロトコル

まとめ|ルーティングを知るとネットのしくみが見えてくる

この記事では、「ルーティングとは何か」から「ルーターの役割」「経路の決まり方」「ルーティングの種類」まで、やさしく解説してきました。

ルーティングは、通信の“道案内”そのもの。

私たちが使っているWebサイトや動画が迷わず届くのは、この仕組みが支えてくれているからです。

ルーティングを理解すると、ネットワークの裏側が見えてきます。

通信トラブルの原因を想像しやすくなり、ネットへの理解も一段と深まるでしょう。